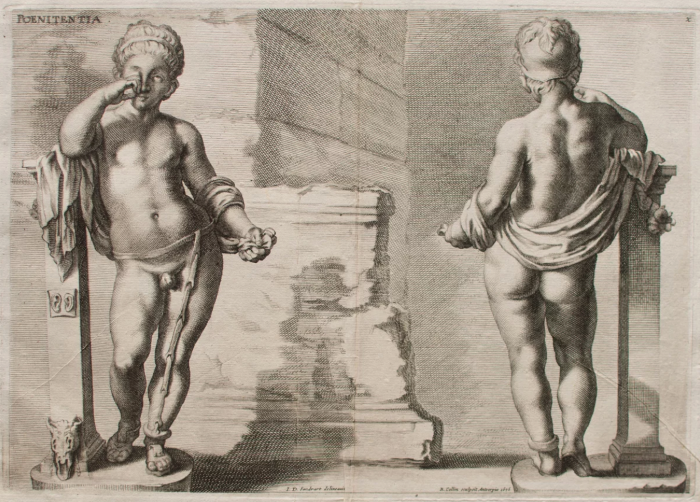

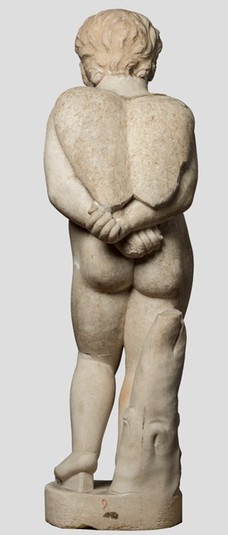

Chain My Heart! Der gefesselte Eros in der griechisch-römischen Bilderwelt und Literatur

Das Habilitationsvorhaben ist dem Motiv des gefesselten Eros gewidmet, das uns in Epigrammen, Skulpturen, Wandgemälden und diversen Gattungen der Kleinkunst von der Spätklassik bis in die Kaiserzeit, mit Fundorten von Xanten bis Belutschistan überliefert ist. Mit der monographischen Vorlage dieses komplexen und variantenreichen Motivs wird eine Forschungslücke der archäologischen Bildwissenschaft geschlossen. Der gefesselte Eros dient als Fallstudie, um einen Beitrag zu der bis dato unterentwickelten Methodologie visueller Metaphorik in der Antike zu leisten: In dieser Figur verdichten sich unterschiedliche metaphorische Operationen zu einer Allegorie des Liebesleids, die sich aus universalen Aspekten affektiver Erfahrung speist und dabei zugleich in hohem Maße von kultur- und kontextspezifischen Ausdrucksweisen geprägt ist.

Das Habilitationsvorhaben ist dem Motiv des gefesselten Eros gewidmet, das uns in Epigrammen, Skulpturen, Wandgemälden und diversen Gattungen der Kleinkunst von der Spätklassik bis in die Kaiserzeit, mit Fundorten von Xanten bis Belutschistan überliefert ist. Mit der monographischen Vorlage dieses komplexen und variantenreichen Motivs wird eine Forschungslücke der archäologischen Bildwissenschaft geschlossen. Der gefesselte Eros dient als Fallstudie, um einen Beitrag zu der bis dato unterentwickelten Methodologie visueller Metaphorik in der Antike zu leisten: In dieser Figur verdichten sich unterschiedliche metaphorische Operationen zu einer Allegorie des Liebesleids, die sich aus universalen Aspekten affektiver Erfahrung speist und dabei zugleich in hohem Maße von kultur- und kontextspezifischen Ausdrucksweisen geprägt ist.

Das Habilitationsprojekt nimmt das Motiv des gefesselten Eros zum Ausgangspunkt einer breitgefächerten Erörterung über das Wesen der Liebe zwischen göttlicher Macht und Affekt, über die Fesseln der Leidenschaften und die Ketten der Vernunft, über universale und zeitgebundene Aspekte des Begehrens und über die Verstrickungen konkreter und metaphorischer Bedeutungen in der antiken Bildsprache.

Zentrale Ergebnisse

Möchte man die Pluralität des gefesselten Eros nicht selbst zum Ergebnis der Studie erklären, so lassen sich die in ihm angelegten sowie im Laufe der Zeit zugeschriebenen Bedeutungen und Assoziationen kaum auf eine zentrale Aussage zuspitzen. Die Gründe für die semantische Vielfalt liegen einerseits im schillernden Wesen des Eros selbst, ferner in seiner Gebundenheit an kulturhistorischen Wandel und schließlich in seiner Überformung durch Kunst und Literatur.

Eros/erôs ist Gottheit, Konzept, Gefühl und Personifikation – dieser Vielgestaltigkeit ist es zu danken, dass sich auch in seiner Fesselung verschiedene Bedeutungsschichten überlagern und gegenseitig ergänzen: Sie kann im kultisch-religiösen Sinne als Maßnahme zur Einhegung seiner göttlichen Macht dienen, verweist aber auch auf die subjektinterne Bändigung der Leidenschaften durch die Fesseln der Vernunft. Sie kann als mythische Bestrafung des Liebesgottes im Sinne der ausgleichenden Gerechtigkeit, zugleich aber auch im übertragenen Sinne als Ausdruck der qualvollen und freiheitsberaubenden Natur erotischen Begehrens verstanden werden. Die Ketten des Eros sind immer gegenständlich und metaphorisch – zugleich.

Der gefesselte Eros ist Subjekt und Objekt, Urheber und zugleich Opfer seiner eigenen Macht. In ihm tritt der Gedanke zutage, dass sich das Begehren nicht auf einen aktiven oder passiven Part festlegen lässt, sondern im Gegenteil erst im dynamischen Wechsel der Kräfteverhältnisse zur vollen Entfaltung gelangt. In der hochgradig agonalen Welt der Antike ist Liebe immer ein Kampf um Eroberung und Unterwerfung, Ermächtigung und Selbstaufgabe.

Eros ist jenseits von Gut und Böse – diese Ambivalenz ist bereits bei Hesiods Konzeption des Gottes als schöpferischer und zugleich zerstörerischer Macht angelegt, lebt in Sapphos »süßbittrem Tier« weiter, aber auch bei Euripides, der Eros zweierlei Bögen spannen lässt, »den einen zu seligem Lebensgeschick / den andern aber zur Zerstörung des Lebens«. In dieser ambivalenten Charakterisierung kommt eine zentrale Einsicht des griechischen Geistes zum Ausdruck, die Friedrich Nietzsche in Die Geburt der Tragödie auf eine treffende Formel gebracht hat: »Alles Vorhandene ist gerecht und ungerecht und in beidem gleich berechtigt«. Die gegenseitige Bedingtheit eines ›guten‹ und eines ›schlimmen‹ Eros findet schließlich in dem Chaos stiftenden Kindsgott der hellenistischen Zeit ihre vielleicht wahrhaftigste Gestalt. Wenn die fortschreitende Verniedlichung des Dämons auf den ersten Blick als Demontage seines Status verstanden werden könnte, so lauert dahinter noch immer die bedrohliche Urpotenz, die unbändige Macht der Liebe, die es (meist vergeblich) zu fesseln gilt.

Die skizzierten Wesensmerkmale des Eros und die damit einhergehenden Bedeutungen seiner Fesselung lassen sich in unterschiedlichen Formen und Ausgestaltungen über den gesamten Untersuchungszeitraum und in verschiedenen Gattungen beobachten, sie gehören zur Erbmasse des griechisch-römischen Liebesgottes. Daneben werden jedoch auch Entwicklungstendenzen und zeitspezifische Schwerpunktsetzungen sichtbar, die mit sich wandelnden Vorstellungen, Praktiken und Diskursen des Begehrens in Verbindung stehen. So tritt uns der Liebesgott in der Archaik als unkontrollierbare Triebkraft entgegen, wird in den klassischen Zeugnissen versuchsweise zum segensstiftenden Daimon domestiziert, um schließlich im Hellenismus zur Verkörperung der individuellen Erfahrungshorizonte von Liebe zu werden. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich, wenn auch zeitlich versetzt, bei den Darstellungen des gefesselten Eros nachweisen, der bei seinem ersten Auftreten im mittleren 4. Jahrhundert v. Chr. noch in der Tradition des durch Fessel gebannten Götterbildes steht, bald darauf jedoch immer expliziter auf die subjektive Erfahrungsdimension von Liebe und Lust bezogen wird. Ob der gefesselte Eros in einer bestimmten Darstellung als Ausdruck seiner eigenen Macht oder als Zügelung durch die Vernunft verstanden werden sollte, liegt im Ermessen des Künstlers – und des Betrachters.

Die Darstellungen des gefesselten Liebesgottes entpuppen sich als Amalgam von religiösen Vorstellungen und rituellen Praktiken, universalen Erfahrungshorizonten und zeitgebundenen Verhaltensregeln, etablierten Traditionen und neuen Bildideen – vor diesem Hintergrund lässt sich die enorme Vielschichtigkeit von möglichen Deutungen und Assoziationen verstehen. Diese Vielfalt ist weit entfernt von Beliebigkeit. Sie ist gebunden an die kommunikativen Praktiken der griechisch-römischen Kultur, welche die literarischen und künstlerischen Traditionen in einem selbstreflexiven Akt immer wieder neu transformiert und überformt, dabei zu immer neuen Sinnzuschreibungen und ungeahnten Verknüpfungen gelangt, um die Natur des Begehrens in ihren feinsten Verästelungen zu durchdringen. Und genau damit erweist sich Eros einmal mehr als kosmogonisches Prinzip mit einer kaum zu überbietenden schöpferischen Potenz.